不论屏南城关,还是屏南周边的市、县,都有人在其小食店门口挂着【正宗黛溪芋蛋面】牌子,可见“黛溪芋蛋面”这一屏南传统小吃,名气不小,有许多人爱吃,有一定的市场。要说黛溪[芋蛋面],先要说黛溪芋艿。

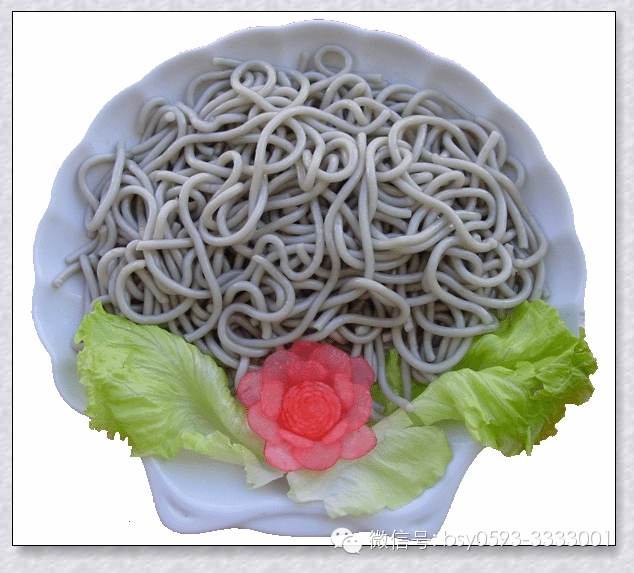

准备入锅的芋头面,可加各种食材。

用红糟和海鲜煮出来的芋头面。

芋艿,简称“芋”,俗称“芋头”(黛溪人叫“芋蛋”)。属单子叶,天南星科,多年生草本植物,叶卵园形或盾形,叶柄长而肥大,地下结有球形、蛋形肉质茎块,富含淀粉(达70%)还含多种维生素、矿物质微量元素等,其营养价值很高,既可当主食,又可做菜肴。芋艿,原产于南亚和我国南方。种类按水田和旱地种植可分水芋和旱芋。旱芋主要有:红芋(又叫红鼻芋)、白芋(又叫白蛋芋)、九头芋(又叫姜芋),还有斗芋、槟榔芋(产于福州一带,为闽系名菜‘芋泥’主要原料)。黛溪一带种的以红芋、白芋为多,是制作[芋蛋面]的主要原料。黛溪一带海拔低,相对高温多湿,加上高磷钾土质,最适合芋艿生长。黛溪人有种植芋艿传统经验,种的芋艿产量高(单株一二十斤较常见)肉质酥脆、口感好,人们爱吃。大体种法如下:选沙质土,一般水田烤干种植最佳 。在春分前后整地,畦宽三米左右,中间开挖一槽沟把农家肥,如家禽家畜的粪肥、沟肥、嫩杂草树叶等堆在一起,然后把两边的土盖在上面封密让其发酵,按预定的行距、株距在两边开穴,放入种芋,在其穴边种豇豆或四季豆,行距间种黄瓜,等到豆瓜收完时,在此时芋苗长到人膝盖差不多高,即把前种的豆或瓜拔掉,把己经高温发酵的堆肥开出来给芋施肥,促其快速生长,而后要常除杂草,浇些粪水等。到农历五六月份当芋长到一米多高时还要堆肥松土,堆肥时还要把子芋的叶及叶柄盘绕在母芋的周围,上面用粪和土盖好,不让子芋长叶以减少子芋养分的消耗,促其多分孽,多生长孙芋、曾孙芋、玄孙芋五代同堂以提高产量。要注意保持芋园的温湿度,涝时排水,旱时注水。要适时采挖,要在霜冻前开挖,过早会影响产量和芋质的。

据说古时候黛溪人娶媳妇,对方不但要看人品、看家档,还要看芋园。那时是农业社会,而且没有化肥,种芋艿全靠农家肥,人们把芋艿种得好不好与家庭兴旺和谐、家人的勤劳、农耕技术的优劣联系在一起,也不是没有道理的。

芋艿食用方法很多,煮、蒸、煨、烤、烧、炒、烩均可。据资料以熟芋艿为主要原料的菜肴、小吃不少,但以条状、面状出现的却没看到,可见[芋蛋面]是黛溪人的发明。黛溪芋蛋面以芋艿、优质甘薯粉(地瓜粉)为主要原料,制作方法:把子芋洗净煮熟(烂)去皮,与研成粉末状地瓜粉一起用手揉搓,使其均匀成泥状,干湿以不粘手为度,并分成团状,汤料准备好下锅煮开后,直接用地瓜礤(用于把地瓜或蔬果刨成条丝况的器具)推挤成条状入锅。至于其佐料、面条型状大小,业主要根据当地人的饮食习惯、口味,经营者各有不同,以招揽食客。常见的有泥鳅芋蛋面、鲜鱼肉芋蛋面、海味(如海蛎、鱿鱼、鲜目鱼等)芋蛋面、山珍(香菰、草菰、金针菰、竹荪、银耳等)芋蛋面等等。

据说,迁居在外的黛溪人,逢年过节或请客仍少不了‘芋蛋面’这道家乡菜。

|